Ripieno

Benedetto Buonmattei

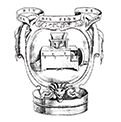

La pala di Benedetto Buonmattei (accademico dal 17 marzo 1627), ha motto "Che la dolcezza ancor dentro mi suona" (Dante, Purgatorio, II) e raffigura lo strumento con cui venivano fatte le cialde.

La pala documenta uno strumento già largamente in uso nella pratica culinaria dei secoli XVI e XVII; si vedano le forme raffigurate nell'Opera di B. Scappi (Venezia 1570). Il manoscritto C dà una spiegazione della pala più precisa: la forma da cialde è raffigurata in atto di lavorare, come indicano il fuoco e il motto suggerisce il lieve rumore della pasta che sfrigola, in base al quale l'impresa acquista il suo significato.

La pala fu presentata il 4 aprile 1641, con la seguente "diceria": «Del nome, Signori, non c'è dubbio ch'io lo porto meco, perché io non servo d'altro che di ripieno, come le cialde in tempo di nozze. Questa voce ripieno, come sapete, contiene in sé un equivoco molto acconcio a queste materie; perché egli sta talora per aggiuntivo e vale: non voto, occupato dal contenuto. Talora si piglia per sustantivo, e sta per cosa che solo serve a far numero. ma noi, qui, pigliandola nel primo significato, lasciam collo scherzo dell'equivoco, che altri nel secondo possa intendere. Il corpo, che si dice pittura dell'impresa, mi sono figurato un pezzo di quelle forme, che altro non servono in tutto l'anno, che a far le cialde; cibo, come s'è detto, che si mette sulle tavole per un ripieno. Queste appariscono sopra il fuoco dove, se non fossero piene, non si porrebbero. La cialda, mentre si cuoce, suol mandare fuori un certo romore, come d'un minutissimo fil di vena. Dal qual romore, piglio occasion d'applicargli un motto, cavato dal 2 del Purgat., ed è questo: Che la dolcezza ancor dentro mi suona; e il concetto è tale: Per le forme, intendo me stesso, per la cialda l'Accademia, per lo fuoco le operazioni accademiche, e l'applicazione va così: Io, simile alle forme, son per natura freddissimo e altrettanto duro, e di poca limatura contento; né a veruno esercizio sarò mai buono, s'io non son ripieno di quella pasta che mantiene il mondo. Che allora, essendo sopra il fuoco posto, al calor dei vostri dottissimi insegnamenti mi riscalderò, di maniera ch'io mi renderò forse abile a produrre e perfezionar qualche parto, onde gli intelletti nobili e spiritosi possan cibarsi non per nutrimento o sazietà, ma per un passatempo, per uno scherzo, per un frammesso, perché si trova talor alcuno, come disse il Toscan Iuvenale "Che aver sempre d'un cibo par gli annoi". E sì come le forme imprimono nella cialda alcuni caratteri, che l'adornano tanto o quanto, chi sa ch'io non sia buono una volta a ornar anch'io l'Accademia, se non con opere scientifiche profonde e speculative, almeno con semplici linee di basso componimento. E questa speranza mi rallegra tanto, ch'io non posso non darne segni e non palesare "Che la dolcezza ancora dentro mi suona"» (cfr. Carte card. Leopoldo, Classe I, 5). Il 24 maggio del 1641, «si mandò a partito la cialda del Ripieno segretario e fu approvata con tutte fave nere».