Sala delle Pale

Ogni Accademico aveva uno stemma personale, sempre collegato alla simbologia del grano e della farina: la pala. La collezione di quelle più antiche è conservata nella Sala delle Pale.

La Sala delle Pale è l'ambiente di maggior fascino, per coloro che visitano oggi la Villa medicea di Castello. Si tratta di una grande sala rettangolare al piano terreno del palazzo, ancora utilizzata per le riunioni del Collegio accademico. Alle pareti sono appese 152 pale antiche di altrettanti Accademici dalla fondazione fino al Settecento.

Le pale rientrano appieno nella simbologia dell'Accademia: si tratta infatti di pale da fornaio, interamente in legno, usate per infornare e sfornare il pane.

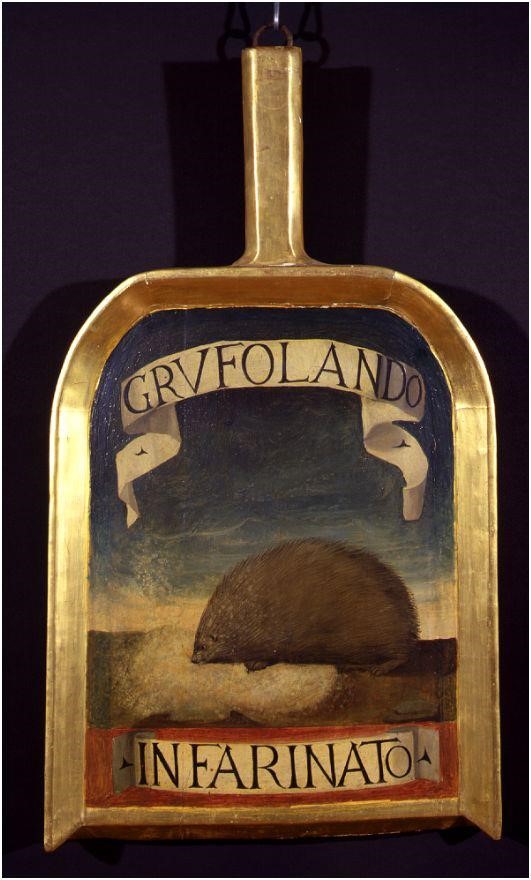

Ogni pala lignea è dipinta e rappresenta la cosiddetta "impresa" personale dell'Accademico, costituita da tre elementi che in modo coerente tra loro concorrono a indicarne l'"intenzione" e l'attitudine rispetto al progetto complessivo dell'Accademia:

- il motto, scritto su un cartiglio, tratto il più delle volte dai maggiori autori de Trecento (ad esempio, si contano 36 pale con motto dantesco);

- il nome accademico, ovvero il soprannome che ognuno sceglieva a rappresentazione del proprio ruolo nell'Accademia e dell'atteggiamento nei confronti del lavoro sui testi e sulla lingua;

- un'immagine che riprendeva i temi del motto e del nome accademico, in vari casi dipinta da artisti del tempo.

Così, ad esempio, l'immagine scelta da Lionardo Salviati rappresenta un riccio che "grufola" nella farina. Il motto "Grufolando" è probabilmente tratto dal Trecentonovelle di Franco Sacchetti ed è riferito proprio al "razzolare" nella lingua, vale a dire all'intento di ricerca incessante che Salviati rivendicava come sua specifica attitudine. Il nome accademico Infarinato, di conseguenza, vede un Salviati ricoperto di farina, metafora della lingua, nella quale è continuamente immerso.

Il catalogo completo delle pale è stato realizzato da Roberto Paolo Ciardi e Lucia Tongiorgi Tomasi (Le pale di Crusca, Accademia della Crusca, Firenze 1983) ed è in vendita sul sito delle pubblicazioni dell'Accademia. Alle pale è dedicata anche la riproduzione anastatica del manoscritto 125 della Biblioteca dell'Accademia, Raccolta d'imprese degli Accademici della Crusca (a cura di Domenico De Martino con premessa di Nicoletta Maraschio, Biblion Edizioni, Milano-Venezia 2010), anch'esso acquistabile in rete.

Simbologia e arredi

La simbologia dell'Accademia fonda le sue motivazioni sull'idea della buona lingua intesa come farina che viene separata dalla crusca. Questa immagine ha come immediato riferimento l'attività dei vocabolaristi che miravano a proporre un modello di lingua ripulita dalle impurità dell'uso, ma si traduce anche nell'adozione di oggetti e suppellettili strettamente connessi alla coltivazione del grano, alla macinatura e alla panificazione.

Simbolo fondamentale dell'Accademia è il frullone, strumento con cui si separava il fior di farina dalla crusca.

Il frullone compare per la prima volta nel 1585 nel frontespizio e alla fine dell'opera di Leonardo Salviati che, a nome degli Accademici, inaugura la polemica intorno all'opera del Tasso (Degli Accademici della Crusca difesa dell'Orlando Furioso dell'Ariosto, contra 'l Dialogo dell'epica poesia di Cammillo Pellegrino. Stacciata prima, in Firenze, per Domenico Manzani Stampator della Crusca, 1584, ab Incarnatione; 1585 stile moderno). L'insegna del frullone troverà nel 1590 la sua versione definitiva – dopo accese discussioni – con l'aggiunta della frase ispirata da Petrarca "Il più bel fiore ne coglie", stampata successivamente nel frontespizio dell'edizione critica del capolavoro dantesco (La Divina Commedia di Dante Alighieri Nobile Fiorentino ridotta a miglior lezione dagli Accademici della Crusca, in Firenze, per Domenico Manzani, 1595).

L'ultima rappresentazione del frullone – a partire dalla prima edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca – esalta la parte meccanica dell'utensìle, fornendone una versione più elaborata e aumentandone le dimensioni.

Nella Sala delle Pale si trovano anche alcuni arredi tradizionali dell'Accademia:

- Le gerle, le antiche sedie in legno che gli Accademici utilizzavano durante le loro adunanze, costituite da una pala per schienale e da una cesta da pane per seduta. Quest'ultima, infatti, prende la forma della gerla vera e propria, la tipica cesta da portare in spalla caratteristica dei paesi di montagna delle Alpi, realizzata in legno o in vimini. La prima gerla degli Accademici risale al 1642 e oggi in tutto se ne conservano 19 esemplari (tutti risalenti al Sei-Settecento).

- I sacchi, gli armadietti a forma di sacco di farina che gli Accademici usavano per conservare gli statuti, i regolamenti e i documenti approvati dai censori. Se ne conservano due esemplari.

Nella Sala sono visibili due dipinti particolarmente significativi per la storia dell'Accademia: il ritratto di S. Zanobi, arcivescovo di Firenze (morto nel 417 d.C.), scelto nel 1650 quale protettore dell'Accademia, realizzato da Giuseppe Bezzuoli e datato 1847. La scelta di questo santo come patrono avvenne nell'adunanza accademica del 3 agosto 1650: la festa patronale fu istituita per il giorno 20 ottobre e fu celebrata in Accademia fino al 1764. San Zanobi era un santo fiorentino e il suo corpo giace oggi in Santa Maria del Fiore, in un'urna d'argento realizzata da Lorenzo Ghiberti nel 1440.

Il dipinto allegorico di Pier Dandini (XVII-XVIII secc.), nel quale Filippo Baldinucci, l'Accademico Lustrato, è raffigurato insieme a cinque giovani donne, allegorie delle tre arti (Architettura, Pittura, Scultura), dell'Accademia del Disegno e della stessa Accademia della Crusca, che lo assistono nella stesura della sua opera, il primo Vocabolario toscano dell'arte del disegno (Firenze, 1681).

Approfondimenti

- La simbologia tradizionale della Crusca

- I dipinti della Sala delle Pale

- La tradizione degli stravizzi

- Imprese tipografiche dell'Accademia della Crusca

- Roberto Paolo Ciardi e Lucia Tongiorgi Tomasi, Le pale della Crusca. Cultura e simbologia, Firenze, Accademia della Crusca, 1983

- Raccolta d'Imprese degli Accademici della Crusca. Riproduzione anastatica del ms. 125 della Biblioteca della Crusca, a cura di Domenico De Martino. Premessa di Nicoletta Maraschio, Firenze, Accademia della Crusca, 2010

- Filippo Baldinucci, il Lustrato, nel Catalogo degli Accademici della Crusca

- Filippo Baldinucci in Dizionario biografico degli italiani, treccani.it

- Marco Biffi, Lingua dell'arte e critica d'arte, in Enciclopedia dell'italiano, treccani.it

- Giuseppe Bezzuoli in Dizionario biografico degli italiani, treccani.it

- Pier Dandini in Dizionario biografico degli italiani, treccani.it